私は日本伝統染織技術である手描き友禅を主な表現の技とし、絹という日本古来の素材の上に自由に模様を染め上げて作品を制作しています。

伝統技術を学び、敬いながらも現代の表現で作品を発表したいと常に願っています。

私の作品を通して、現代の染めの可能性に少しでも興味を持って頂けたら幸いです。

伝統技術を学び、敬いながらも現代の表現で作品を発表したいと常に願っています。

私の作品を通して、現代の染めの可能性に少しでも興味を持って頂けたら幸いです。

<友禅染めについて>

日本の衣装である華やかな絵模様の着物の多くは友禅の技法を使って表現されています。

友禅は絵画的な意匠を表現できる日本独特の多彩な模様染めであり、江戸時代前期にその技術が芽生えました。

その工程は、下絵、糊置き、色挿し、伏糊、地染め、蒸し、水洗い、湯のしに大別され、多くの工程と共に熟練された技術によって染め上げられるものです。

日本の衣装である華やかな絵模様の着物の多くは友禅の技法を使って表現されています。

友禅は絵画的な意匠を表現できる日本独特の多彩な模様染めであり、江戸時代前期にその技術が芽生えました。

その工程は、下絵、糊置き、色挿し、伏糊、地染め、蒸し、水洗い、湯のしに大別され、多くの工程と共に熟練された技術によって染め上げられるものです。

手描き真糊友禅(着物)

- コバルトの遷移

- A BOOK OF TRAVEL

- room

- 燕麦

- 月明かりの先端

-

風のゆきさき

<横浜シルク博物館所蔵>

- 伝言

改組 新 日展作品

-

切り抜かれた月

改組 新 第1回 日展(2014)

-

明日を持つ月

改組 新 第2回 日展(2015)

-

くりかえされてわかること

改組 新 第3回 日展(2016)

-

偶然とよばれるパターン

改組 新 第4回 日展(2017)

-

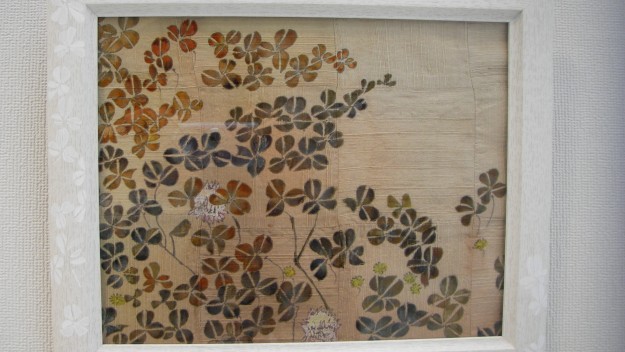

八重葎(ヤエムグラ)

改組 新 第5回 日展(2018)

-

時の狭間をつなぐ花

改組 新 第6回 日展(2019)

-

ひとときの中で

改組 新 第7回 日展(2020)

-

季は移い色は萌え

改組 新 第8回 日展(2021)

-

伝わり統べり今に咲く

改組 新 第9回 日展(2022)

-

静香の軌跡

改組 新 第10回 日展(2023)

-

上風に振り返る

改組 新 第11回 日展(2024)

日展作品

-

散歩の記録

第32回 日展(2000)

-

ポケットから出た旅

第33回 日展(2001)

-

音の散歩

第35回 日展(2003)

-

組み立てられる記憶

第36回 日展(2004)

-

仕立てられる黒と赤

第37回 日展(2005)

-

仕立てられた後で

第38回 日展(2006)

-

タビスルヌノ

第39回 日展(2007)

-

時のとまる場所

第40回 日展(2008)

-

みのがしていた・きせき

第41回 日展(2009)

-

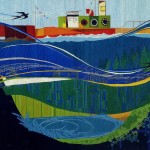

舟底に吹く風

第42回 日展(2010)

-

言葉のその先

第43回 日展(2011)

-

つなげるヒント

第44回 日展(2012)

-

日影と日向をつなぐもの

第45回 日展(2013)

-

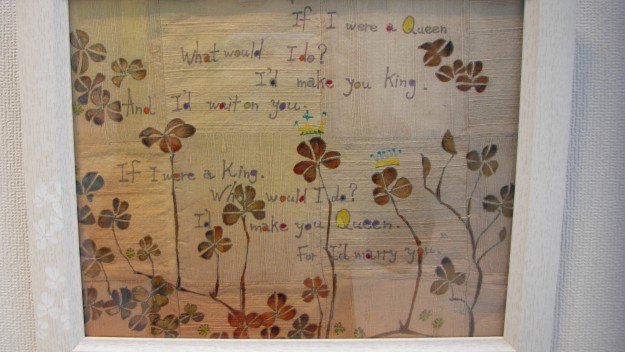

言の葉

第118回 日展 特選(2025)

日本現代工芸美術展

-

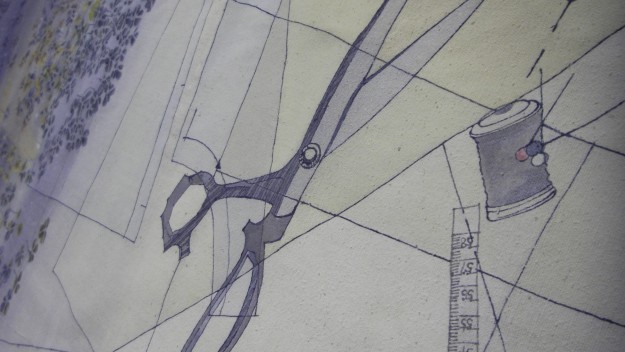

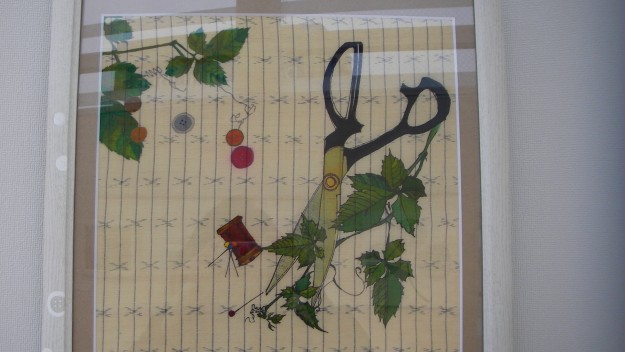

sewing puzzle

第40回記念

日本現代工芸美術展

現代工芸賞

-

つづきの香り

第43回記念

日本現代工芸美術展

現代工芸大賞

-

暖彩色への設計図

第46回記念

日本現代工芸美術展

現代工芸本会員賞

染織展 -I’m in cloth- The First Exhibition

at SPAZIO BRERA GINZA

3≠cross 染色展

平林芳子先生 中村美紀先生と共に一つの表現

平林芳子先生 中村美紀先生と共に一つの表現

京橋千疋屋ギャラリー